あがり症とは

あがり症とは

楽器の演奏や、受験・採用の面接、会社の朝礼での挨拶、プレゼンテーションなど・・・、社会生活を営む上で、人は様々な場面において緊張を強いられます。

適度な緊張は集中力を高め、実力を発揮して良い結果を出すために大切な役割を果たしますが、あまりにひどくなれば、その人が持つ能力を正しく他者に評価してもらう上で著しい妨げとなります。

一般的に【あがり症】と言われる状態ですが、自他ともに「内気さ」や「内向的な性格」などと矮小化して捉えられがちです。人に相談することもできず、深い悩みや苦痛を抱え続けている方は決して少なくありません。また、【あがり症】が元となって失敗や挫折の経験を繰り返すと、徐々に自信を喪失して緊張する場面を避けるようになり、能力に見合った活躍の場を失うことにも繋がります。これは、本人や社会にとって非常に大きな損失です。

しかし、あがり症は単なる性格の問題ではありません。【パフォーマンス限局型社交不安障害】という、治療が可能な病気なのです。そして、患者さんが治療を受けるにあたって最も大きな障壁となるのは、助けを求める行動の遅れです。あがり症は、自然には治りにくく、症状に多少の波はありつつも、生涯にわたって持続することが多い病気です。その一方で、多くのあがり症患者さんは非常に忍耐強く、受診に至るまで10年以上にわたって苦しみ続けることも少なくありません。この受診の遅れが、病気の慢性化と、深刻な生活の質の低下に直結してしまうのです。

前項で、あがり症は【パフォーマンス限局型社交不安障害】という病気である、と説明しましたが、そもそも【社交不安障害(Social Anxiety Disorder:SAD)】とは、どのような病気なのでしょうか。細かい診断基準があるのですが、要約すると以下のとおりとなります。

過剰な不安と恐怖:人から注目を浴びる場面に立つことに、非常に強い緊張と不安・恐怖を感じます。そして、緊張に基づく症状(震え、赤面、発汗など)を相手に見られると、当惑や嘲笑などの否定的な評価を受けるのではないかと、さらに恐怖を感じます。患者さん自身はその不安・恐怖が明らかに病的であることを自覚しています。

生活への影響:不安や恐怖を耐え忍ぶことに、強い苦痛を強いられます。そのような場面自体を回避するようになると、社会生活が大きく制限されてしまいます。

持続性:その不安や恐怖は、通常6ヶ月以上続きます。

以上の条件に当てはまる場合、社交不安障害(SAD)の可能性を疑うことになります。

SADは、さらに【広範性のSAD】と【パフォーマンス限局型SAD(≒あがり症)】に分類されます。

【広範性のSAD】は思春期に入るころに発症し、社会生活、家庭生活、仕事といった日常の広範な場面で症状を自覚し、持続的に強い精神的苦痛に悩まされます。うつ病などの他の精神疾患を併発する割合も高く、より専門的な治療(後述するSSRIの内服や、認知行動療法など)を必要とすることが一般的です。

一方で、【パフォーマンス限局型SAD】(この先は、単に【あがり症】と記載します)の患者さんは、「頻繁にプレゼンテーション・会議での発言・学術発表・巧緻手技を行う職業」や、「音楽家」、「俳優」、「スポーツ選手」など、一定の職域で多く見られる傾向があります。一般的な社会生活や対人関係は比較的良好に保たれている方がほとんどであり、ライフステージの変化や職業上の要求(例:就職や、管理職への昇進等に伴うプレゼンテーションの増加)に直面して初めて、自分があがり症であることに気づくことも珍しくありません。その結果、青年期のみならず、中年期以降になって初めて、あがり症がキャリア上の危機として顕在化するケースも稀ならず見受けられます。当院のあがり症診療には、若い方のみならず、社会的地位の高い方が数多く受診されることも、それを裏付ける事実と言えます。

また、あがり症は高所得国で多い、という特徴もあります。専門職や技術者など、高い学歴と様々な職能を有する幅広い人材(プロフェッショナル)によって維持・構成される社会においては、個々人の成績やスキルが評価される機会が多く、またコミュニケーションの形式が多様かつ重要視されやすい、といった背景があるものと推測されます。

あがり症の具体的な症状は、「心」「体」「行動」の3つの側面に現れます。ご自身に当てはまるものがないかどうか、チェックしてみましょう。

人から注目されると、ひどく緊張する

「周りからどう思われているか」が常に気になる

「失敗したらどうしよう」と強く思い、行動をためらってしまう

人前で話したり、何かをしたりする前から、強い不安を感じる(予期不安)

終わった後も、自身の言動を思い出して「あれで良かったのか」と悩んでしまう(反芻)

「自分はダメな人間だ」と自分を責めてしまう

顔が赤くなる(赤面)

心臓がドキドキする(動悸)

手足や声が震える

汗をたくさんかく(発汗)

息苦しくなる、めまいがする

吐き気やお腹の不快感

会議や発表、プレゼンテーションなど、人前で話す場面を避ける

発表等の場面を過度にリハーサルする

アイコンタクトを避ける

非常に小さな声で話す、硬直した姿勢をとる

あがり症の症状は、決して心の弱さから生じるものではありません。様々な要因が複雑に絡み合って起こると考えられています。

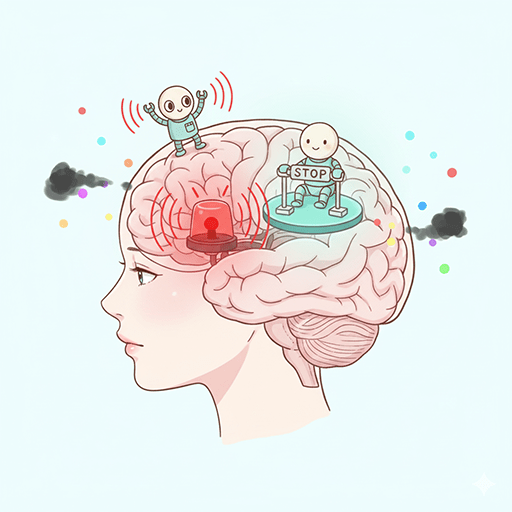

脳の仕組み:私たちの脳には、危険を察知する「警報システム(扁桃体)」と、それを落ち着かせる「ブレーキ役(前頭前野)」があります。あがり症の患者さんの脳では、何らかの原因でこの警報システムが過敏に反応し、ブレーキが効きにくい状態になっていると考えられています。このほか、過剰な自意識と否定的な自己評価に関連する脳の処理異常や、心のバランスを保つセロトニンなどの脳内物質の働きも関係していると言われています。

学習と条件付け:特定の社交場面で経験した強烈に恥ずかしい、あるいは屈辱的な出来事が、条件付けを通じて、類似の状況全般に対する恐怖反応を形成することがあります。この学習された恐怖は、長期的に維持・強化される傾向があります。

自律神経の乱れ:自律神経の一つである交感神経が過活動状態となり、手足・声の震えや、心拍数の上昇、赤面などといった症状が惹き起こされます。これらの症状は、「あがっている姿を他者に見られるのではないか」といった認知的な不安を呼び起こし、さらなる緊張の呼び水となります。この交感神経の過覚醒は、あがり症の症状の最も強大な原動力として作用します。

このほか、遺伝的要素や生得的な気質、小児期の逆境体験の関与も指摘されています。

あがり症と広範性のSADを含むSADの治療は、心理療法(認知行動療法)と薬物治療に大別されます。巷では様々な民間療法や市販薬が提供されていますが、医学的に有効性が示されているのは、下記に列挙するものに限られます。

あがり症の患者さんにおいては、生理学的な異常(交感神経の過剰な活性化)が病態の主軸であることから、各治療法の中でもβブロッカー(β遮断薬とも呼ばれます)が非常に高い効果を有し、症状の原因に即した合理的な選択肢であると言えます。当院のあがり症診療では、このβブロッカーの処方に特化した治療を提供しています。

認知再構成法:社交不安を煽る否定的な思考(例:「私は退屈な人間だ」「きっと失敗する」)や認知の歪み(例:破局的思考、心の読みすぎ)を探り出し、現実的でバランスの取れた考え方に置き換えるトレーニングを行います。

曝露療法:スピーチの練習場面や、実際のパフォーマンス場面を録画して見返すなどといった形で、恐怖を感じる社交場面を直視することで、恐怖反応を消去(脱感作)させ、回避行動を減らします。

βブロッカー:あがり症の患者さんに対しては、βブロッカーが非常に高い有効性を示します。もともと高血圧や不整脈の治療に用いられるこの薬は、交感神経から分泌されるアドレナリンの作用を遮断することにより、動悸、震え、発汗などといった症状を直接的に抑制する作用があります。即効性があり、鎮静作用や依存症のリスクがなく、認知機能への影響が最小限であるため、パフォーマンスの質を損なうことなく、身体症状を緩和することが期待できます。症状の出現するタイミングに合わせて頓服で内服するため、継続的な内服が不要であることも特徴です。当院のあがり症診療では、このβブロッカーの処方に特化した治療を提供しています。

※ βブロッカーはあくまで身体症状のコントロールを目的とする薬であり、根底にある心理的な不安(評価されることへの恐怖、否定的な思考)には直接作用しません。そのため、広範性のSADの患者さんに対するβブロッカーの効果は限定的である可能性があります。

抗うつ薬(SSRI):SSRIは、気分や不安感を安定させる作用があり、持続的な効果を有する一方、即効性はなく、また継続して内服する必要があります。広範性のSADの患者さんでは、脳の機能・処理異常が強く影響している可能性が示唆されているため、SSRIが第一選択として用いられます。

ベンゾジアゼピン系抗不安薬:即効性の抗不安作用を有するため、短期的な症状緩和に用いられることがあるものの、依存等のリスクがあるため、長期的な使用は推奨されません。

※ 当院では処方していません |

||

|---|---|---|

| 分類 | 降圧薬・抗不整脈薬 | 抗うつ薬 |

| 薬剤例 |

メトプロロール ※ ビソプロロール(メインテート®)やカルベジロール(アーチスト®)などの長時間作用型βブロッカーは、あがり症に対する効果を感じて頂きにくいことが多いようです。 |

セルトラリン |

| SADに対する 保険適応 |

なし (保険証使用不可) |

あり |

| 主な作用機序 | 各臓器・組織に存在するβ受容体を遮断し、交感神経終末から放出されるアドレナリンの作用を抑制する。 | 神経終末のセロトニントランスポーターを阻害することで、脳内のセロトニン濃度を高める。 |

| 特徴 | 即効性があり、パフォーマンス時の身体症状(動悸、震え、赤面、発汗など)の軽減に効果的。頓用での使用が可能。精神機能への作用や依存性がない。対症療法としての使用が主。 | 主に精神症状(緊張、恐怖、予期不安など)の改善に効果的だが、効果発現まで時間がかかるため、予防的に内服を継続することが必要。長期的に精神症状を含めた改善を目指す場合に選択肢となる。 |

| 使用方法 | パフォーマンスの前 (頓用) |

毎日服用 |

| 効果の発現と 持続時間 |

セロケン®の場合、投与後30分-1時間で効果が発現し、5,6時間ほど持続する。 | 投与開始から2-4週間程度で効果が発現し、毎日服用することで持続する。 |

| 副作用 |

徐脈、低血圧、めまい、倦怠感など |

嘔気、下痢、頭痛、眠気 |

| 注意点 | 心不全、糖尿病 末梢循環障害、 高齢者への使用、 長期連用後の突然の中止 |

投与初期の不安増強 自殺企図、 自己中断による離脱症状 |

| 禁忌 | 高度徐脈、心不全 肺高血圧症、低血圧症、 褐色細胞腫、妊娠中など |

MAO阻害薬との併用、 躁うつ病の躁状態など |

βブロッカーやSSRIは医療用医薬品であり、市販されていません。これらの医薬品をインターネット上で入手した場合、送られてきた薬が本物である保証はありません。有効成分が全く入っていなかったり、逆に過量に含まれていたり、表示とは全く異なる成分や、不純物・有害物質が混入していたりするケースも報告されています。また、医療用医薬品を誤った自己判断で使用した場合、予期せぬ副作用等により深刻な健康被害が生じる可能性もあります。ご自身の健康と安全のために、これらの医薬品は必ず正規の方法で入手していただく(医療機関を受診して処方を受ける)ことをお勧めします。